Qu’est-ce que c’est ?

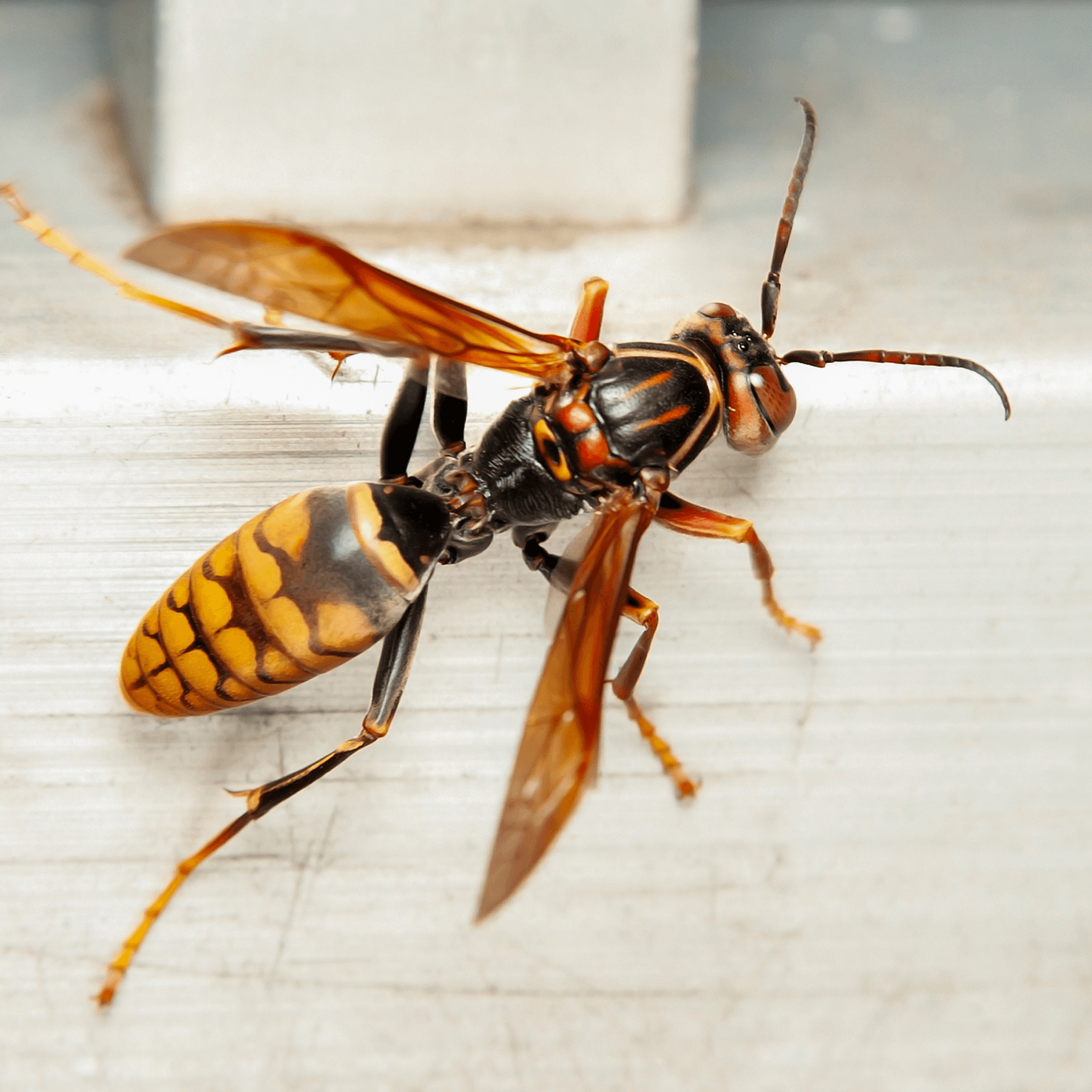

Le frelon asiatique, Vespa velutina, est un hyménoptère social originaire d’Asie du Sud-Est. Découvert pour la première fois en France en 2004 dans le Lot-et-Garonne, il est considéré comme une espèce invasive en Europe. Les ouvrières mesurent entre 18 et 25 mm, tandis que les reines peuvent atteindre jusqu’à 30 mm. Son corps est caractérisé par un thorax brun foncé et un abdomen rayé de fines bandes jaune orangé, avec un dernier segment abdominal particulièrement coloré en orange vif. Les pattes antérieures présentent des extrémités jaunes contrastant avec le reste de la patte. À la différence du frelon européen, Vespa velutina construit des nids de forme sphérique, souvent isolés en hauteur.

Cycle de vie et organisation sociale

- Hivernation : En automne, seules les reines fécondées survivent. Elles cherchent des cavités abritées, sous l’écorce d’arbre, dans des bâtiments désaffectés ou des trous de vieux murs.

- Fondation du nid : Au printemps suivant, chaque reine démarre seule la construction du nid primaire, de la taille d’une orange, à base de fibres végétales mâchées mélangées à de la salive, formant un papier résistant. Elle pond ses premiers œufs et nourrit les premières larves de proies hachées.

- Développement de la colonie : Lorsque les premières ouvrières émergent (dès fin mai), elles prennent en charge l’agrandissement du nid, l’approvisionnement en nourriture et le soin des larves.

- Pic de population : En juillet-août, un nid peut atteindre 60 à 80 cm de diamètre et contenir plusieurs milliers d’individus.

- Reproducteurs : En fin d’été, la colonie produit mâles et nouvelles reines, qui s’accoupleront avant de partir hiverner, tandis que la reine initiale et la majorité des ouvrières périssent à l’arrivée de l’automne.

Pourquoi agir rapidement ?

- Impact sur la pollinisation : Prédateur efficace d’abeilles domestiques et sauvages, le frelon asiatique menace directement la production de miel et la pollinisation de nombreuses cultures et plantes sauvages. Une colonie de Vespa velutina peut capturer plusieurs centaines d’abeilles par jour.

- Conséquences économiques : Les apiculteurs subissent des pertes de ruches conséquentes, avec des répercussions sur la filière apicole, la vente de miel et des coûts supplémentaires liés à la protection des ruches.

- Santé humaine : Bien que moins agressif envers l’homme que Vespa crabro, il peut devenir dangereux si son nid est dérangé. Ses piqûres peuvent provoquer des réactions locales sévères et, chez les personnes allergiques, un choc anaphylactique.

- Prolifération rapide : En l’absence de prédateurs naturels en Europe et grâce à son fort taux de reproduction, Vespa velutina colonise de nouvelles zones à grande vitesse, franchissant parfois plusieurs dizaines de kilomètres par an.

Description et distinction d’espèces proches

- Morphologie : Les ouvrières ont un thorax brun uni et un abdomen à bandes jaunes fines, avec un dernier segment orange. Les pattes antérieures sont jaunes, contrastant avec le brun des pattes postérieures.

- Comparaison avec Vespa crabro : Le frelon européen est plus grand (ouvrières jusqu’à 25 mm mais plus massives) et présente des bandes abdominales larges et jaunes alternées avec des zones brun-rouge. Vespa velutina est plus élancé et son abdomen est dominé par le brun, interrompu par de fines bandes jaunes.

- Nid : Vespa velutina construit des nids sphériques suspendus, avec une entrée latérale unique, tandis que Vespa crabro construit un nid en forme de vase, souvent dans une cavité.

Comportement et écologie

- Méthode de chasse : Les femelles patrouillent autour des ruches en vol stationnaire, capturant les abeilles en vol. Elles raclent ensuite la tête de la proie pour la nourrir ou nourrir les larves.

- Alimentation : Adultes se nourrissent de nectar, de miellat et parfois de fruits mûrs. Les larves exigent des protéines, obtenues par la chasse d’insectes vivants.

- Habitat favori : Zones boisées bordant des clairières, haies, parcs et jardins, à proximité de points d’eau et sources de nourriture.

Lieux d’infestation typiques

- Arbres en hauteur : Nids suspendus à 10–30 mètres d’altitude dans les branches les plus hautes.

- Structures bâties : Sous les toits, auvents, garages ouverts, niches de construction inachevée.

- Milieux urbains : Parcs, jardins publics, haies bordant les rues, où l’espèce trouve des matériaux pour son nid et des sources d’eau.

Signes avant-coureurs

- Vols fréquents devant les ruches : Observation d’ouvrières en vol stationnaire, formant un véritable guet aérien.

- Présence de débris de bois : Fibres végétales tombées sous l’entrée du nid, signe de construction ou d’entretien.

- Bruissement d’ailes : Son continu, sourd et vibratoire, provenant du nid, perceptible en l’absence de vent.

- Diminution de l’activité apicole : Baisse du nombre d’abeilles rentrant au soir à la ruche.

Méthodes d’éradication professionnelles

- Repérage précis : Localisation du nid via jumelles télescopiques, drones ou caméras thermiques, idéalement en fin de journée.

- Piégeage préventif : Pose de pièges sélectifs aux abords des ruches dès le mois de mars, avec appâts sucrés et protéinés pour capturer les reines en émergence.

- Injection d’insecticide : Traitement de l’entrée du nid avec des aérosols ou injecteurs à action rapide, réalisé par un professionnel équipé d’EPI.

- Retrait du nid : Après extinction de la colonie (24–48 h post-traitement), enlèvement du nid et stockage en sac étanche pour destruction.

- Suivi et vérification : Inspection de la zone pendant plusieurs semaines pour éviter les résurgences.

Conseils préventifs

- Surveillance régulière : Inspection visuelle des arbres et structures à risque au printemps et en été.

- Collaboration communautaire : Partage d’informations avec les voisins et signalement des nids auprès des services municipaux ou d’associations spécialisées.

- Entretien paysager : Taille raisonnée des haies pour limiter les points d’ancrage, suppression des bois morts.

- Installation de nichoirs sélectifs : Choisir des nichoirs fermés pour oiseaux insectivores, limitant l’accès des frelons.