Mieux connaître les fourmis charpentières

Les fourmis charpentières, appartenant au genre Camponotus, sont des insectes sociaux qui jouent un rôle écologique essentiel en contribuant au recyclage de la matière organique, mais deviennent rapidement des nuisibles lorsqu’elles colonisent les structures en bois des habitations et des infrastructures.

On dénombre environ vingt espèces en Europe, parmi lesquelles Camponotus herculeanus, Camponotus vagus et Camponotus ligniperda, chacune adaptée à des conditions de température et d’humidité spécifiques. Contrairement aux termites qui consomment le bois, les fourmis charpentières creusent des galeries pour aménager leur nid, fragilisant ainsi la structure interne des poutres, planchers, huisseries et autres éléments en bois.

Identification et morphologie

Les chars de colonies se composent de trois castes :

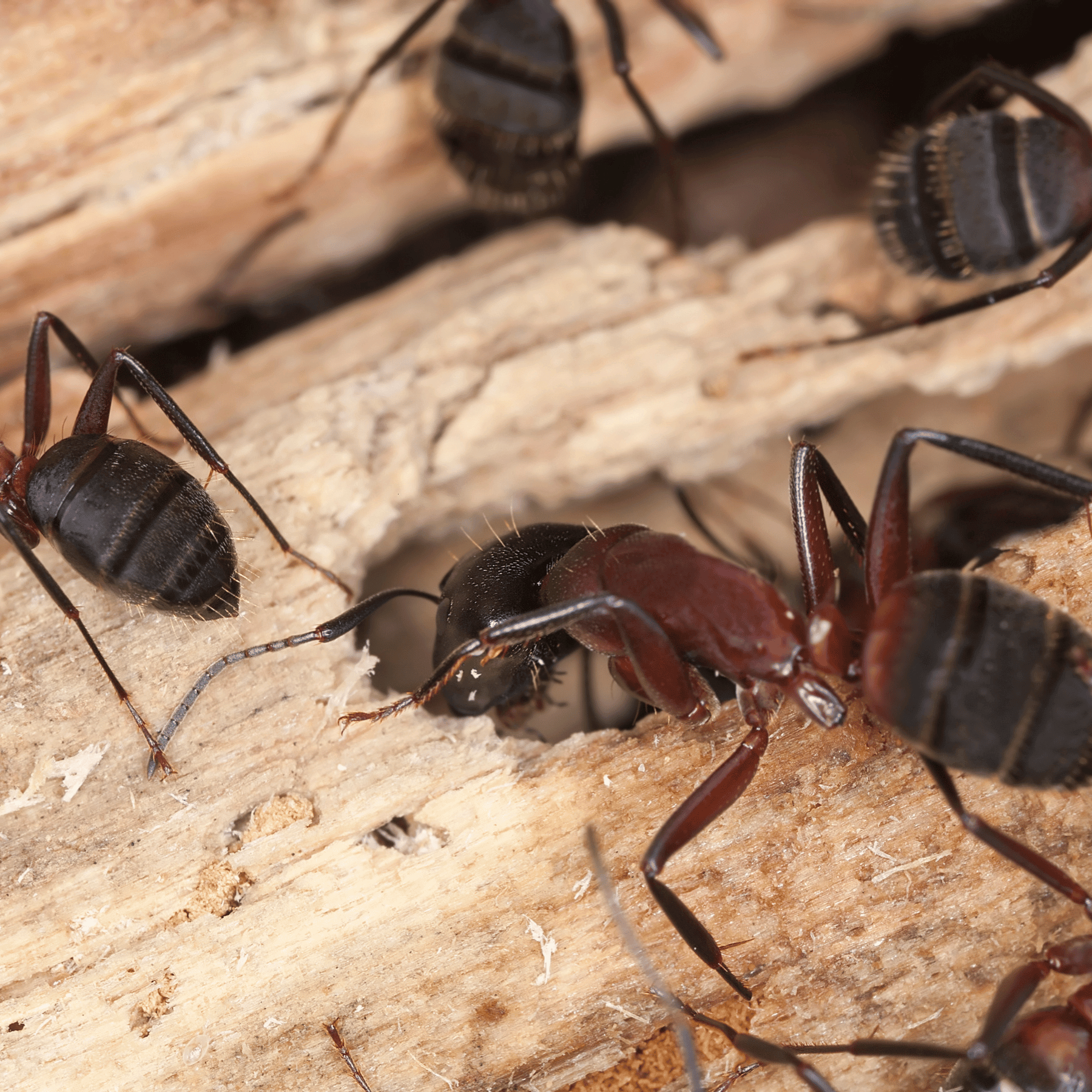

- Ouvrières : mesurant de 6 à 13 mm de longueur, elles sont divisées en minores (petites ouvrières, corps élancé) et majors (plus robustes, tête large et mandibules fortes). Leur couleur varie du rouge-orangé au noir brillant, parfois avec un abdomen plus sombre.

- Reines : plus imposantes, entre 15 et 20 mm, alaires lors de l’essaimage puis aptères, elles possèdent un thorax développé destiné à loger les muscles de vol.

- Mâles : ailés, plus petits (10–14 mm), s’accouplant lors de l’essaimage puis périssant peu après.

Les larves et nymphes, quant à elles, vivent dans des cellules imposant un entretien constant par les ouvrières : elles mesurent jusqu’à 8 mm et présentent un corps blanc translucide adapté à la vie confinée.

Cycle biologique et développement de la colonie

Le cycle débute au printemps lors de l’essaimage, période critique pour l’expansion de la colonie. Les jeunes reines quittent le nid d’origine en compagnie des mâles lors de nuées nuptiales. Après l’accouplement, chaque reine cherche un interstice de bois humide pour y pondre ses premiers œufs et subvenir seule à l’élevage des premières ouvrières grâce à ses réserves corporelles.

- Première phase solitaire (2 à 3 mois) : la reine pond une vingtaine d’œufs qu’elle garde et nourrit jusqu’à l’éclosion des premières ouvrières.

- Croissance de la colonie (1 à 5 ans) : les ouvrières prennent en charge l’agrandissement des galeries, la recherche de nourriture et la protection du nid. Les effectifs peuvent atteindre plusieurs milliers d’individus selon l’espèce et les ressources.

- Essaimage secondaire (après 3 à 5 ans) : la colonie mature produit de nouvelles reproductrices, initiant un cycle de propagation à proximité.

La longévité des reines peut dépasser 10 à 15 ans, tandis que les ouvrières vivent rarement plus de deux à trois ans.

Habitat et condition environnementale

Les fourmis charpentières préfèrent le bois humide, partiellement décomposé ou non traité. Les zones courantes d’infestation incluent :

- Combles et charpentes exposés aux infiltrations d’eau.

- Poutres et solives en contact avec le sol ou l’humidité ascendante.

- Boiseries intérieures non protégées dans les caves, garages, hangars.

- Éléments décoratifs anciens (parquets, meubles) où le vernis est usé.

Elles évitent généralement le bois fraîchement traité ou sec, ce qui constitue une piste de gestion préventive.

Comportements et mode de nutrition

Les ouvrières se déplacent le long de sentiers chimiques protégés par des phéromones, reliant le nid aux sources de nourriture. Leur alimentation est diversifiée et comprend :

- Substances sucrées : miellat issu de pucerons, nectar de fleurs, sève d’arbres.

- Protéines : insectes morts, charognes, petits invertébrés.

- Substances grasses : graisses animales, huiles végétales présentes dans les cuisines.

L’attrait pour ces ressources les amène à parcourir parfois plusieurs dizaines de mètres, explorant fissures, conduits, et gaines techniques.

Signes d’infestation

La détection d’une colonie de fourmis charpentières implique l’observation de plusieurs indices :

- Dépôts de sciure de bois (frass) : petits granulés ou poussière fine gris clair ou jaunâtre localisés sous les zones de creusement.

- Galettes odorantes : phéromones laissées sur les parcours, perceptibles par un odorat sensible comme une légère senteur sucrée.

- Présence d’ouvrières actives : observation diurne d’insectes circulant le long des plinthes et des boiseries.

- Nids externes : amas de fibres de bois mélangées à la terre ou à la toile d’araignée, protégeant parfois l’entrée du nid.

- Détériorations structurales : boiserie qui craque, plancher qui résonne différemment, absence de manœuvre lors de l’appui.

Une inspection minutieuse de plusieurs points permet de confirmer l’infestation.

Dégâts et enjeux économiques

À la différence des termites, la progression lente des colonies de Camponotus mène à des dégâts souvent localisés mais potentiellement graves :

- Affaiblissement des poutres porteuses, risquant de compromettre l’intégrité structurelle.

- Dégradation des boiseries intérieures, parquets et meubles précieux.

- Nidification dans les ruches api-viticoles en milieu agricole, menaçant la production de miel.

- Coûts de rénovation élevés pour remplacer ou consolider les éléments attaqués.

Les dégâts cumulés sur plusieurs années peuvent dépasser plusieurs milliers d’euros par bâtisse.

Méthodes professionnelles de lutte

Une stratégie intégrée et respectueuse de l’environnement est préconisée :

- Diagnostic et cartographie

- Utilisation de caméras endoscopiques et de capteurs d’humidité pour localiser les galeries.

- Traitement ciblé au gel

- Injection de gel insecticide à base de fipronil ou d’imidaclopride dans les galeries, diffusé par les ouvrières jusqu’à la reine.

- Barrières physiques et traitements du bois

- Application de borates sur la périphérie du bois sain pour créer une zone inhospitalière.

- Traitement thermique

- Chauffage localisé des bois à plus de 55 °C pour tuer œufs, larves et adultes sans produits chimiques.

- Suivi et maintenance

- Contrôles semestriels, relevés d’activité, poses de pièges à phéromones pour évaluer la réinfestation.

Cette combinaison maximise l’efficacité tout en limitant l’impact sur la santé et l’environnement.

Conseils de prévention

Une fois l’infestation traitée, plusieurs mesures dissuasives assurent la protection à long terme :

- Assèchement et ventilation des combles et des sous-sols pour maintenir un taux d’humidité inférieur à 60 %.

- Traitement préventif des bois neufs avec des produits anti-termites et anti-fourmis homologués.

- Isolation des points d’infiltration (fissures, jonctions de toit) pour empêcher l’accès.

- Entretien des abords : retrait des souches, bois mort et branches en contact avec la structure.

- Inspection régulière : observation annuelle des supports bois et intervention rapide au premier signe.

En suivant ces recommandations, il est possible de prévenir durablement le retour des colonies de fourmis charpentières.