Mieux connaître les Tiques

Les tiques sont de petits acariens arachnides hématophages appartenant à l’ordre Ixodida, réputés pour leur capacité à transmettre de nombreuses maladies infectieuses à l’homme et aux animaux domestiques. Plus de 900 espèces existent dans le monde, mais seules quelques dizaines sont impliquées dans des piqûres sur l’homme en Europe.

Les espèces les plus fréquentes en France incluent Ixodes ricinus (tique du mouton), Dermacentor reticulatus (tique ornate), et Rhipicephalus sanguineus (tique du chien). Ces parasites complexes ont un cycle de vie qui peut durer de une à trois années et comporte quatre stades successifs : œuf, larve, nymphe, puis adulte.

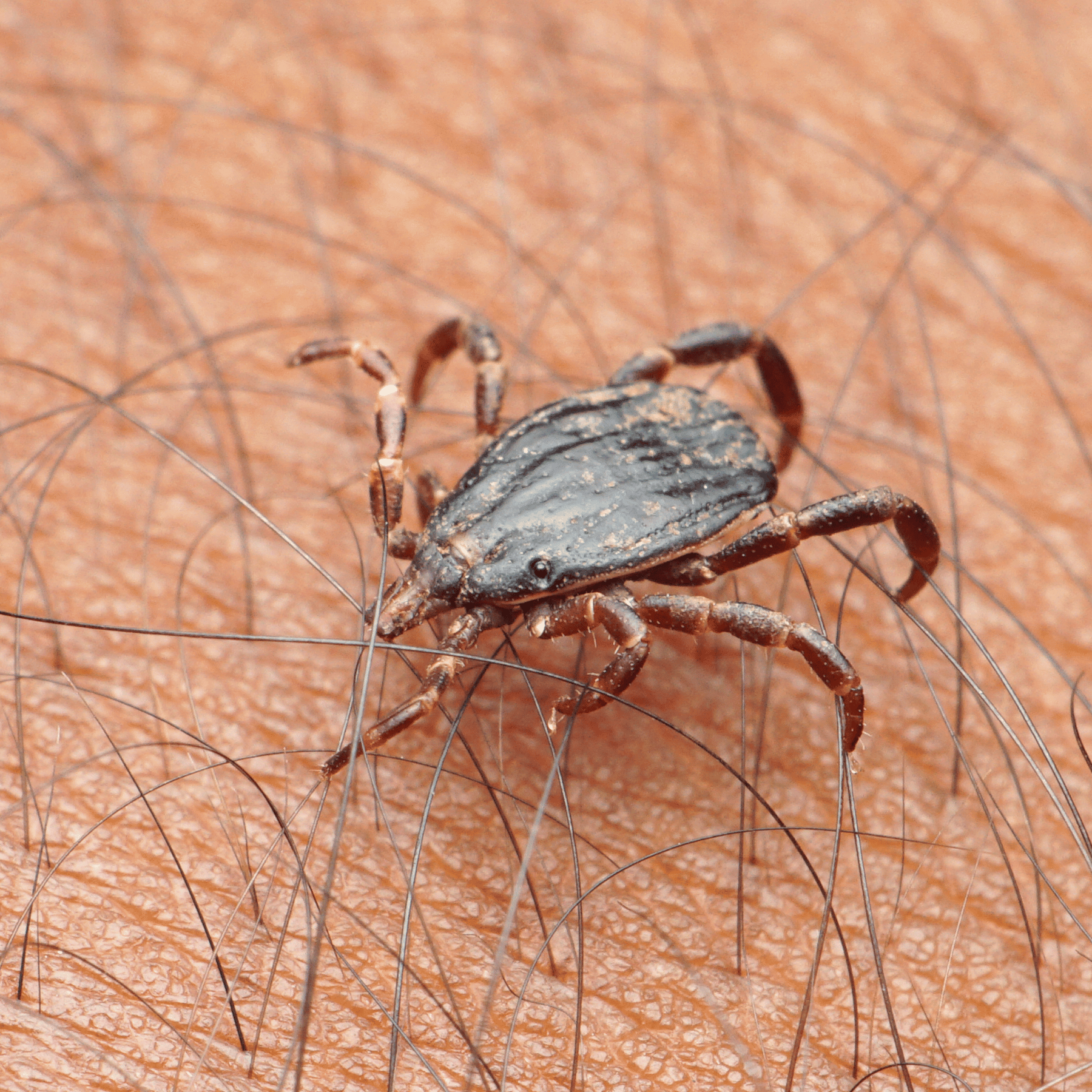

Morphologie et identification

À l’état adulte, la tique mesure généralement entre 3 et 5 mm, pouvant atteindre 10 mm une fois gorgée de sang. Son corps est doté de huit pattes, caractéristique des acariens adultes, et d’une pièce buccale (rostre) allongée lui permettant de s’ancrer solidement dans la peau de son hôte.

- Larve : 6 pattes, petite (1–2 mm), clairsemée.

- Nymphe : 8 pattes, taille intermédiaire (2–3 mm), plus foncée.

- Adulte : 8 pattes, mâle un peu plus petit que la femelle, coloration variable selon l’espèce (brun Café à noir).

Le rostre est munie de denticules qui entrent dans la peau, rendant l’extraction souvent difficile sans outils appropriés.

Cycle de vie et biologie

Le cycle biologique des tiques est complexe et comprend une phase de développement libre (œuf, larve, nymphe) et des repas sanguins obligatoires à chaque stade :

- Œuf : Les femelles adultes pondent de 2 000 à 6 000 œufs en un seul amas, souvent au sol, à l’abri de l’humidité excessive.

- Larve : Après incubation (2 à 3 mois), les larves émergent et recherchent une proie (petits mammifères, oiseaux). Une seule prise de sang leur suffit pour se transformer en nymphe.

- Nymphe : Après un repos (diapause) de quelques semaines à quelques mois, la nymphe quête un second hôte (rongeurs, chiens, humains) pour se nourrir. Elle se change ensuite en adulte.

- Adulte : Les adultes peuvent se nourrir plusieurs fois (mâles souvent moins gorgés). La femelle, une fois pleinement gorgée, descend au sol pour pondre et redémarre le cycle.

La durée et les succès de ces stades dépendent largement de la température, de l’humidité et de la disponibilité des hôtes.

Répartition et habitats favorables

Les tiques affectionnent les zones tempérées et humides où la végétation est dense :

- Forêts mixtes et feuillues : litière épaisse, humidité constante.

- Prairies hautes et lisières boisées : transition idéale entre zones ouvertes et couvert végétal.

- Parcs urbains et jardins : pelouses peu entretenues, haies, buissons.

Elles attendent l’hôte postées sur la végétation basse (« drapeau ») pour y accrocher leurs pattes antérieures.

Risques sanitaires et maladies transmises

Les piqûres de tiques représentent un enjeu majeur de santé publique et vétérinaire. Les agents pathogènes les plus courants transmis en France incluent :

- Maladie de Lyme (Borrelia burgdorferi) : la forme la plus connue, caractérisée par un érythème migrant puis des atteintes articulaires, neurologiques ou cardiaques si non traitée.

- Encéphalite à tiques (FSME/TBE) : infection virale entraînant fièvre, céphalées, parfois complications neurologiques sévères.

- Anaplasmose (Anaplasma phagocytophilum) : fièvre, myalgies, thrombocytopénie.

- Babésiose (Babesia divergens, B. microti) : syndrome infectieux hémolytique chez l’homme et certains animaux (chevaux, bovins).

- Rickettsioses (ex. Rickettsia slovaca) : atteintes cutanées, fièvre, adénopathies.

- Tularemia (Francisella tularensis) : forme ulcéro-glandulaire après piqûre.

Le risque de transmission augmente si la tique est fixée plus de 24 à 48 heures.

Signes cliniques et diagnostic

Chez l’homme, la piqûre de tique est souvent indolore. Les premiers signes sont :

- Apparition d’une rougeur locale ou d’un érythème migrant (5–15 cm)

- Fatigue, fièvre légère, maux de tête

- Apparition de douleurs musculaires, articulaires ou symptômes neurologiques (formes avancées)

Le diagnostic repose sur l’examen clinique, l’historique d’exposition en zone à risque et la confirmation sérologique ou PCR pour certains pathogènes.

Méthodes de retrait et premiers secours

Une extraction rapide et correcte de la tique réduit le risque de transmission :

- Désinfection : nettoyer le pourtour avec un antiseptique.

- Pince à tiques : saisir la tique à la base du rostre sans écraser le corps.

- Traction régulière : tirer perpendiculairement à la peau, sans tourner ni briser le rostre.

- Nettoyage post-extraction : désinfecter à nouveau et surveiller l’apparition de rougeurs ou de symptômes.

Conservez la tique dans un flacon hermétique pour identification si nécessaire.

Prévention individuelle et protections

La prévention repose sur des mesures simples avant et après les sorties en zone à risque :

- Vêtements adaptés : manches longues, pantalons rentrés dans les chaussettes, couleur claire pour repérer les tiques.

- Répulsifs : application de DEET, IR3535 ou picaridine sur peau et vêtements.

- Inspection : contrôle minutieux du corps (pli de peau, cuir chevelu, aisselles) et des animaux de compagnie.

- Douches après retour : lavage à l’eau chaude pour éliminer les tiques non encore fixées.

Pour les animaux domestiques, l’usage régulier de traitements spot-on, colliers anti-tiques ou comprimés vétérinaires est essentiel.

Lutte environnementale et aménagements

Au niveau des jardins et espaces verts, plusieurs pratiques diminuent la présence des tiques :

- Entretien régulier : tonte fréquente des pelouses, taille des haies, élimination des broussailles.

- Allées dégagées : paillis, graviers ou dalles pour créer une zone mésophile défavorable.

- Barrière végétale : plantation d’espèces peu attrayantes pour les hôtes (gaulthérie, someains).

- Pièges sélectifs : passages à CO₂ pour attirer et piéger les tiques sans polluer.

Dans les espaces très fréquentés, un traitement acaricide localisé (acide borique, pyréthrinoïdes) peut être envisagé par un professionnel.

Intervention professionnelle

Stoprat propose un service spécialisé dans la lutte contre les tiques :

- Diagnostic de zone : évaluation des habitats, relevés d’activité tique par piégeage.

- Traitement ciblé : application d’acaricides homologués, avec garantie de sécurité pour l’homme et les animaux.

- Conseil en aménagement : plan de gestion différenciée pour minimiser les nuisances tout en préservant la biodiversité.

- Suivi post-intervention : visites de contrôle semestrielles, rapports d’activité et recommandations personnalisées.