Mieux connaître les blattes américaines

La blatte américaine (Periplaneta americana) est l’un des plus grands cafards urbains, mesurant de 35 à 45 millimètres de long, ailes déployées. Malgré son nom, elle est originaire d’Afrique tropicale et a été introduite dans le monde entier via le trafic maritime. Adaptée aux environnements chauds et humides, elle s’est installée dans les sous-sols, les caves, les égouts et les conduits de ventilation des villes, ainsi que dans les bâtiments anciens où la température et l’humidité sont relativement stables. Sa capacité à voler sur de courtes distances lui permet de coloniser rapidement de nouveaux espaces et de fuir les menaces.

Cette espèce est nocturne, très active la nuit à la recherche de nourriture et d’eau, et se cache le jour dans des zones sombres, étroites et protégées. Les individus sont omnivores, se nourrissant de toute matière organique disponible : résidus alimentaires, débris végétaux, papier, colle et même matière fécale. Leur grande taille leur donne un avantage dans la compétition avec d’autres espèces de cafards, leur permettant de monopoliser les ressources alimentaires.

Apparence et cycle de vie

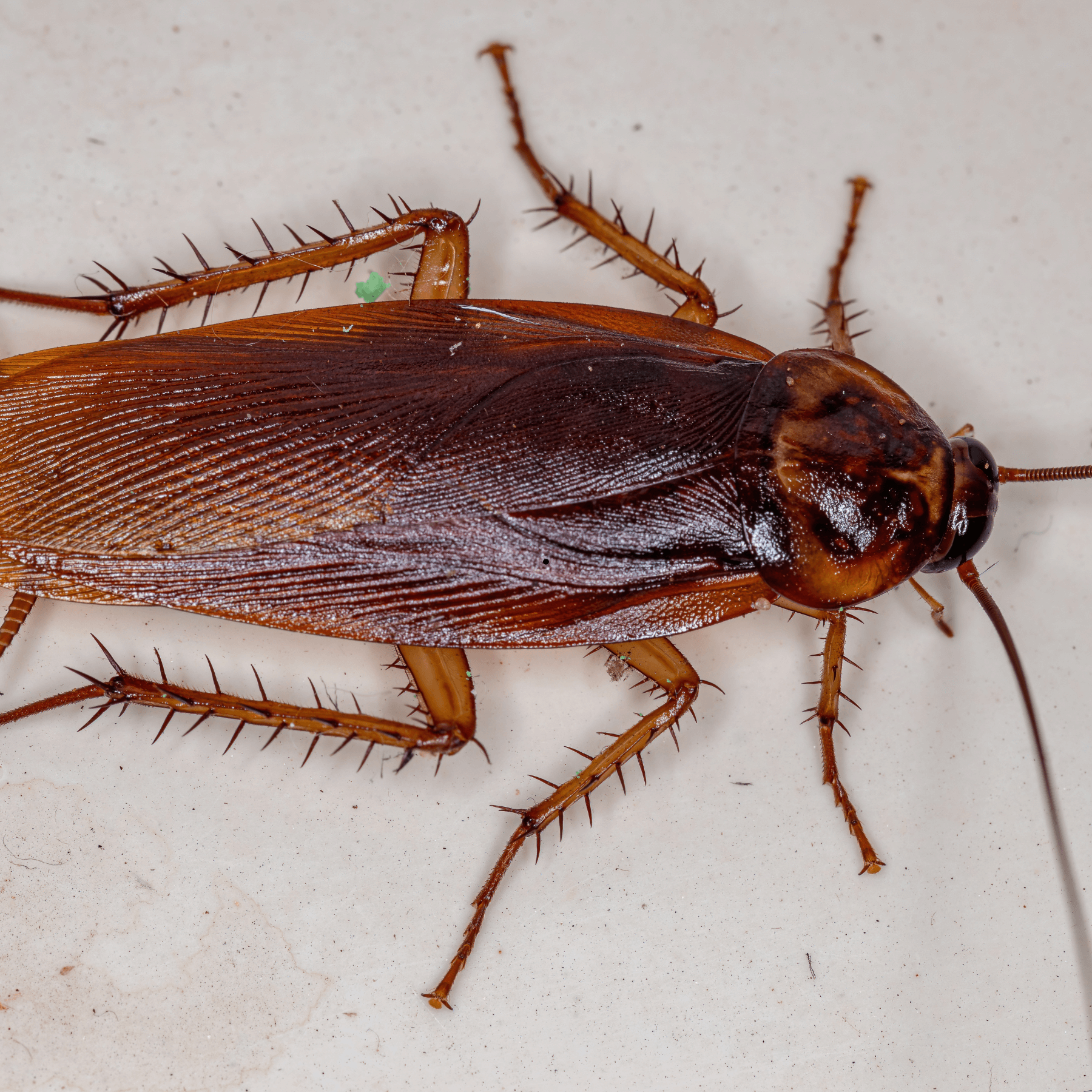

Les adultes présentent un corps allongé, de couleur brun rougeâtre à brun foncé, avec un thorax légèrement plus clair. Les mâles adultes possèdent des ailes longues qui couvrent intégralement l’abdomen et leur permettent un vol plané, tandis que les femelles ont des ailes légèrement plus courtes, sans capacité de vol soutenu. Les nymphes naissent à partir d’oothèques (sacs protecteurs) contenant 14 à 16 œufs chacun ; elles éclosent après environ 50 jours d’incubation à température ambiante.

Les nymphes subissent treize stades de mue avant d’atteindre leur taille adulte, un cycle qui peut durer de six à dix mois en fonction de la température et de la disponibilité en nourriture. La longévité moyenne d’un adulte atteint un an, et une femelle peut produire 9 à 10 oothèques durant sa vie, assurant ainsi une reproduction rapide et continue. Chaque oothèque est déposée dans des fentes, crevasses ou recoins humides, souvent à l’abri de la lumière et des prédateurs.

Habitat et mode de propagation

Les blattes américaines se plaisent dans les zones où l’humidité et la chaleur sont constantes, notamment :

- Souterrains et égouts : température stable, humidité élevée, absence de perturbations lumineuses.

- Caves et vides sanitaires : accès facile depuis l’extérieur, nombreux abris.

- Bâtiments industriels : entrepôts, usines de transformation alimentaire et sites de stockage.

- Anciennes constructions : crevasses dans les murs, planchers surélevés, conduits de cheminée.

Elles se propagent horizontalement et verticalement en empruntant les conduits de ventilation, les gaines techniques et les vides sanitaires reliés entre eux. Le transport de palettes, de meubles anciens ou de matériaux de construction infestés contribue également à leur dispersion entre bâtiments voisins.

Signes d’infestation

Repérer une infestation dès ses débuts est essentiel pour éviter une prolifération massive. Les indices à surveiller comprennent :

- Déjections volumineuses : crottes cylindriques de 4 à 5 mm, souvent retrouvées en amas près des cachettes.

- Résidus de mue : exuvies transparentes ou brun clair, signes de développement des nymphes.

- Tâches grasses : stries brun foncé sur les surfaces, causées par le contact fréquent des cafards.

- Odeur désagréable : note musquée caractéristique en cas de forte densité populationnelle.

- Observation directe : les individus adultes, plus grands et plus visibles que les autres espèces, peuvent être repérés la nuit à l’aide d’une lampe torche.

Risques sanitaires et conséquences

Les blattes américaines sont des vecteurs redoutables de pathogènes : bactéries (Salmonella, E. coli), champignons et parasites. Elles contaminent les préparations alimentaires, les surfaces de cuisine, et peuvent provoquer des intoxications alimentaires et des gastro-entérites. Leur présence dans les hôpitaux et les lieux de soins représente un risque accru pour les patients immunodéprimés.

Leur taille et leur mobilité accentuent le risque de dissémination des agents pathogènes. Par ailleurs, les allergènes contenus dans leurs excréments et leurs mues sont connus pour déclencher des crises d’asthme et des réactions allergiques cutanées ou respiratoires chez les personnes sensibles.

Méthodes de lutte et prévention

Une stratégie efficace repose sur une combinaison de mesures préventives et de traitements ciblés :

- Diagnostic préliminaire : inspection nocturne des zones à risque (souterrains, cuisines industrielles, vides sanitaires) à l’aide de lampes UV et de pièges collants pour localiser les points chauds.

- Assainissement : nettoyage minutieux des locaux, élimination des déchets organiques, stockage hermétique des denrées et fermeture des sacs-poubelle.

- Réduction des refuges : colmatage des fissures, masticage des joints de construction, scellement des gaines techniques et des points de pénétration.

- Pièges phototropes et gluants : installation de dispositifs lumineux pour attirer les blattes et de bandes collantes le long des plinthes et des gaines.

- Appâts insecticides : utilisation de gels et de stations d’appâtage contenant des insecticides à ingestion différée, afin que les cafards contaminent leur colonie avant de mourir.

- Traitements thermiques : montée en température contrôlée (jusqu’à 60 °C) dans les zones infestées pour éliminer œufs, nymphes et adultes, notamment dans les conduits et les murs creux.

- Traitements chimiques professionnels : application localisée d’insecticides homologués par pulvérisation, injection ou micro-encapsulation pour garantir une diffusion prolongée.

- Plan de suivi : visite de contrôle mensuelle durant les trois premiers mois post-traitement, puis trimestrielle, pour s’assurer de l’absence de reprise de l’infestation.

Conseils de prévention post-traitement

Après toute intervention, il est crucial de maintenir une vigilance optimale :

- Ventilation et déshumidification : garder un taux d’humidité entre 40 et 60 %.

- Contrôle régulier : inspecter au moins une fois par mois les zones sensibles et renouveler les pièges collants.

- Entretien des infrastructures : vérifier l’état des joints, collerettes et tampons des conduites d’eau et d’aération.

- Formation du personnel : sensibiliser les utilisateurs et le personnel aux bonnes pratiques d’hygiène et de stockage.

En combinant ces actions, vous protégerez durablement votre site contre la prolifération des blattes américaines, assurant ainsi la sécurité sanitaire de vos locaux et la tranquillité des occupants.